親 民 致 良 知 行 合 一

——浙東先賢王陽明先生傳

鎮海·蔡小軍

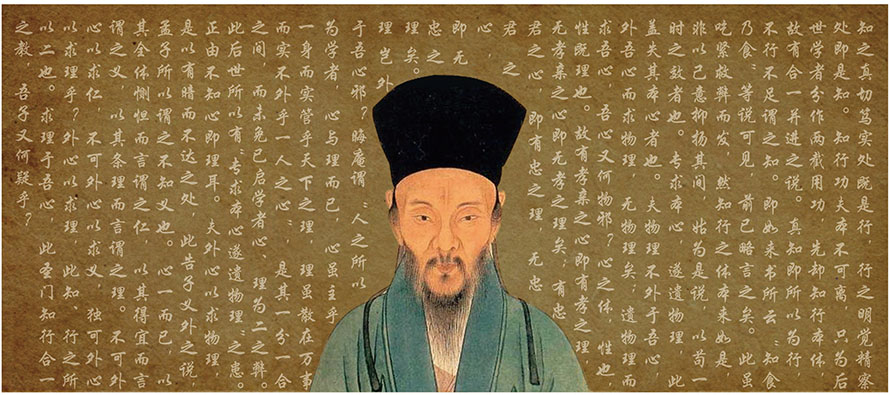

王陽明(1472-1529年),名守仁,字伯安,浙江余姚人,因曾築室於會稽山陽明洞,自號陽明子、陽明山人,世稱陽明先生。明代最著名的哲學家、軍事家和教育家,也是中國歷史上最偉大的儒學思想家之一,集立德、立言于一身,文治武功俱稱於世,成就冠絕有明一代。

在儒家文化中,王陽明(心學集大成者)與孔子(儒學創始人)、孟子(儒學集大成者)、朱熹(理學集大成者),並稱為“孔、孟、朱、王”四大聖賢。其思想學說,遠承孟子,近繼象山,而後自成一家,影響超越明代而惠及後世,風靡一時而傳播中外。

書 香 門 第 生 而 不 凡

明憲宗成化八年九月三十日(西元1472年10月31日),王陽明誕生于余姚一官宦之家。誕生當天,祖母岑氏夢見“天神衣緋玉,雲中鼓吹,抱一赤子,從天而降”,祖父異之,乃取名“雲”,並將出生之樓曰“瑞雲樓”。但至五歲尚不能言,卻可默記祖父所讀之書。某日與群兒嬉耍,有高僧過之曰:“好個孩兒,可惜道破(天機)”,祖父聞之悟,遂取《論語·衛靈公》:“知及之,仁不能守之,雖得之,必失之”之意,改名為“守仁”,隨後他就能開口說話了。

先生出身書香門第、文化世家。據《陽明年譜》和王氏《世德紀》載,其先祖乃晉光祿大夫王覽(205-278年,字玄通),本為琅琊(今山東臨沂)人;至王覽之曾孫王羲之(321-379年)才遷徙到會稽山陰(今浙江紹興)定居。王羲之官居右將軍,素有文采,更以書法著稱,迄今仍留有膾炙人口的《蘭亭集序》。王羲之後,又傳二十三代,至迪功郎王壽,遷居余姚,遂成余姚人。

王壽六世孫王與准乃王陽明高祖,號遁石翁,精通《易經》、《禮經》,但志在山林,無意仕途;曾祖王傑,以明經貢太學,很有學問,惜英年早逝;祖父王天敘,號竹軒,於書無所不讀,善吟詩填詞、鼓琴放歌,天性愛竹而淡泊名利,素有陶淵明、林和靖之風骨;先生之父王華(1446-1522年),字德輝,別號實庵,晚號海日翁,世稱龍山先生,成化十七年高中狀元,官至南京吏部尚書,封新建伯,後因得罪太監劉瑾而罷官,其為人耿直、氣質淳樸,道德文章皆為時人所稱頌,著有《龍山集》、《禮經大義》等數十卷。

如此醇厚的家世淵源,自然對先生人格品德的塑造、乃至文治武功的成就,均奠定了重要的基礎。

年 少 有 為 守 仁 格 竹

成化十七年(1481年),王華高中狀元。次年,其祖攜先生赴京師寓居,船過鎮江金山寺時,祖父與客人飲酒賦詩,一時未成,但年方十一歲的先生卻從傍賦曰:“金山一點大如拳,打破維揚水底天。醉倚妙高臺上月,玉簫吹徹洞龍眠。”眾客大為驚異,覆命其應景賦詩,先生出口成章,詩驚四座。

至十二歲入私塾,某日嘗問塾師:“何為(人生)第一等事?”塾師答:“惟讀書登第耳。”先生不以為然,疑曰:“登第恐未為第一等事,或讀書學聖賢耳。”

至十五歲時,離京出遊居庸三關,沿途考察,歷時一月,慨然有經略四方之志。某日,曾夢謁伏波將軍(漢光武時定邊靖亂名將馬援)廟,遂賦詩曰:“卷甲歸來馬伏波,早年兵法鬢毛皤。雲埋銅柱雷轟折,六字題文尚不磨。”當時京畿一帶常有盜寇作亂,先生屢次欲上書貢獻定亂方策,被其父王華嚴厲訓戒,斥為“狂生”。

弘治元年(1488年),先生十七歲,娶夫人諸氏于南昌,新婚之日偶入鐵柱宮,遇道士大談養生之說,竟一夜未歸。次年底,攜妻歸鄉,舟至廣信,拜訪大儒婁諒,經講授宋儒格物之學後,始信“聖人必可學而至”,遂廣讀經史,學問大進。

弘治五年(1492年),先生二十一歲,舉浙江鄉試。複至京師,遍求朱熹理學著作研讀,篤信“格物致知”學說。某日,思先儒程頤謂:“眾物必有表裡精粗,一草一木,皆涵至理”,遂在庭院格竹求理,經七日七夜深思苦想,非但未得其理,反而勞思致疾;先生自委聖賢有分,乃隨世就辭章之學,兼精研佛、道之說。

步 入 仕 途 貶 謫 悟 道

弘治六年(1493年)春,會試落第。時內閣首輔李東陽識其才,戲稱:“汝今歲不第,來科必為狀元,試作來科狀元賦”。先生落筆揮就,朝堂諸老均驚為天才。然有嫉妒者曰:“此子取上第,目中無我輩矣。”至丙辰會試時,果為忌者所抑。時人多抱不平,鹹來慰問,先生曰:“世以不得第為恥,吾以不得第動心為恥。”眾皆服之。

十二年(1499年)春,三度會試,舉南宮第二人,賜二甲進士出身第七人,觀政工部。是年秋,欽差督造威甯伯王越(明朝抗擊韃靼名將)墳,其後人贈威寧所遺軍中佩劍,以勵其志。次年六月,被授以刑部雲南清吏司主事。

十五年(1502年)八月,上疏告病返鄉。時先生已漸悟仙、釋二家之非,至杭州遇一神僧坐關三年,先生與之對語,見其尚有掛念家母之心,遂以儒家“孝親”本性開悟,僧涕泣而謝,還俗歸之。

十七年(1504年)秋,主考山東鄉試;九月改任兵部武選清吏司主事。次年,始授徒講學,與翰林院庶起士湛若水一見如故,共以宣導儒學為己任。

正德元年(1506年),司禮太監劉瑾專權跋扈,結黨營私,排除異己,激起士人公憤。南京科道戴銑、禦史薄彥徽等21人先後上疏諫之,並請誅殺劉瑾等“八虎”。劉瑾大怒,逮以詔獄,並杖殺戴銑。先生挺身而出,抗疏力救,亦下詔獄,廷杖四十,貶為貴州龍場驛驛丞。出獄後,遂赴謫,但劉瑾派人尾隨其後,意欲伺機加害。至錢塘時,先生作《絕命詩》迷惑閹黨,並偽造投江自盡假像而脫身。

三年(1508年)春,到達龍場貶所。龍場乃南疆蠻荒之地,萬山叢棘,蠱毒瘴癘,且居民多為苗夷,語言不通。初居於岩穴,取名“陽明小洞天”,後又伐木構築數間小屋,作為安居、講學之所,教化鄉民。初地方小吏屢有刁難淩辱,後知先生人品學問,皆慚服。

先生日夜端居澄默,某夜忽大徹大悟“格物致知”之旨,不禁歡呼雀躍,“始知聖人之道,吾性自足,向之求理於事物者誤也”,又以默記《五經》之言證之,無不吻合。治學之道,當求理於心,而非求理於外,繼而知行合一,方為學術真知。

正德四年(1509年),席元山氏出任貴州提學副使,請教儒學朱(熹)陸(象山)同異之辨。先生則告之所悟心得,始論知行合一。席氏豁然大悟,遂修葺貴陽書院,親率諸生聘請主持講學,使貴州文風煥然一新。

治 理 廬 陵 平 定 南 贛

正德五年(1510年),升為廬陵知縣,任內以民為本,廢免苛捐雜稅,推行德政,勸諭人文孝道,使民風歸於醇厚。在政務繁忙之餘,亦未間斷講學,隨地授課,主張以“靜坐”和“自悟性體”的方式,教導學生進行自我修養。

至年底,奉命進京朝覲,旋升南京刑部四川清吏司主事。次年正月,又調吏部驗封清吏司主事,二月為會試同考試官,十月又升文選清吏司員外郎。期間,在京師廣為授學,從者眾多。

七年(1512年)三月,升考功清吏司郎中。十二月,升南京太僕寺少卿,順道返鄉省親,弟子從游者益眾。九年(1514年)四月,升任南京鴻臚寺卿;次年再至京師,以祖母岑太夫人已96歲高齡,上疏請告歸省,然未獲允准。十一年(1516年)九月,因贛南、閩粵皆有巨寇,兵部尚書王瓊特舉薦先生,升都察院左僉都禦史兼巡撫南贛汀漳等處。自此,先生開始了一介儒生平亂緝盜的軍旅生涯。

正德十二年(1513年)正月十六日,先生在贛州開府,厲行“十家牌法”。其法乃編十家為一牌,開列各戶籍貫、姓名、年貌、行業,日輪一家,沿門按牌審查,如遇面生可疑之人,即行報官究理,若有隱匿,十家連坐。此法從根本上杜絕了奸細混入居民刺探情報的可能性,進而確保軍事行動機密有效。

南贛地處贛、湘、閩、粵四省交界,山險林深,盜寇盤踞,已為民患。以往官兵圍剿,盜賊占地利優勢,東撲則西起,西撲則東起,終究不能長治久安。先生經深思熟慮,乃設四省兵備官,在各縣組織民兵,挑選驍勇絕群、膽力出眾者,每縣多者十餘人,少則八九人,務求魁梧傑出者;又令四省兵備道懸賞招募兵力,在江西、福建各以五六百人為率,廣東、湖廣(即湖南)各以四五百人為率,嚴加訓練,並擇其出眾者署為將領。

二月中旬,先生統領諸軍,兵分三路,在漳州南部發動“漳南之役”,共破賊巢43處,殺賊斬首7000千人,俘獲賊屬、輜重無數,僅三個月即將漳南強寇悉數蕩平。

四月班師,五月立兵符,令軍中將兵各守其職,賞罰分明;六月,奏請疏通鹽法,藉以補充軍餉;九月,改任提督南贛汀漳等處軍務,欽賜旗牌八面,得便宜行事,統管轄內文武各職及軍馬錢糧一應事宜。

十月,先生發動“橫水桶岡之役”,先攻南贛連接桂陽之處的橫水、左溪,破賊巢50餘處,擒斬賊首56人,從賊首級2168人,俘虜賊屬2324人;複乘全勝之鋒,分兵疾進,前後合攻,攻破天險桶岡處賊穴30餘處,擒斬賊首34人,從賊首級1104人,俘虜賊屬2300人。此役轟動朝野,朝廷聞捷,賜敕獎諭。

正德十三年(1514年)正月,率軍入廣東,發起“浰頭之役”,先生親入山林,直搗下浰,攻破賊巢38處,擒斬賊首58人,從賊2000余人,余逃亡九連山。先生復挑選精銳七百餘,皆穿賊衣,冒充潰賊混入山中,繼而上下合攻,悉數擒之。

此三大戰役,徹底蕩平了為患數十年的四省盜賊,當地民眾驚呼先生為“天人下凡”。班師之時,沿途百姓頂香迎拜,所經州、縣、隘、所,各立生祠,而遠鄉之民則列先生肖像于祖堂,歲時戶祝。

平定盜賊之後,先生又向朝廷奏設福建平和縣、江西崇義縣、廣東和平縣,強化朝廷對漳南、贛南、粵北山區的統治和管理,對當地社會穩定和經濟發展貢獻至偉。同時,先生又在平亂各地興建社學、延師教子、歌詩習禮,鼓勵移風易俗,公舉鄉約保甲,推行敦厚民德,雍然漸成禮儀之鄉邦。

甯 王 之 亂 奇 謀 平 叛

南贛諸役後,朝野稱讚,聲望日隆,先生見國事已定,乃上疏請求退休養病。然朝廷不允,敕諭晉升其為都察院右副都禦史,蔭子錦衣衛,世襲百戶。先生力辭,複以祖母病危再請致仕,亦不允。

正德十四年(1515年)六月,奉命勘察福建兵變,十五日至豐城,忽聞甯王朱宸濠造反,遂風雨兼程四晝夜至吉安。十九日,先生具疏飛報甯王謀反之事,又直言力諫武宗:“望皇上痛自克責,易轍改弦;罷出奸諛,以回天下豪傑之心;絕跡巡遊,以杜天下奸雄之望;定立國本,勵精求治,則太平尚有可圖,群臣不勝幸甚。”

朱宸濠,乃明太祖五世孫,即朱元璋第十七子朱權後裔。弘治十年(1497年)嗣位為甯王,襲封南昌;正德二年始,先後賄賂宦官劉瑾、佞臣強尼及伶人臧賢等,恢復已裁撤之護衛,蓄養亡命之徒,隨意殺逐幽禁地方官吏和百姓,搶奪官民田產,且劫掠商賈,窩藏盜賊,密謀起兵。又企圖以其第二子入嗣武宗,謀取皇位。後經太監張忠、禦史蕭淮等先後告發,武宗乃下旨收其護衛,令其歸還所奪之田。正德十四年六月十四日,甯王藉口武宗荒淫無道,謊稱接太后密旨,起兵入朝監國,並殺巡撫孫燧、按察副使許逵等,革去“正德”年號。又以李士實、劉養正為左、右丞相,王綸為兵部尚書,號稱集兵十萬,傳檄各地,指斥朝廷。七月初,又以其部將守南昌,自率大軍沿江東下,襲南康、破九江,繼而出江西、攻安慶,欲取南京,再圖北京。

時先生平定盜賊後已將兵符上交兵部,手中無兵,經與吉安知府伍文定等籌畫後,傳檄四方,揭發甯王罪狀,冒稱各郡均已起兵勤王。為爭取時間集結軍隊,又以離間計,使甯王大疑,按兵不動十餘日。

七月十八日,先生誓師于樟樹,所集之兵均為各府縣之義兵,除吉安知府伍文定及其所屬外,尚有臨安知府戴德孺、袁州知府徐璉、贛州知府邢珣、瑞州通判胡堯元、童琦、南安推官徐文英、贛州都指揮使余恩、新淦知縣李美、泰和知縣李楫、甯都知縣王天與、萬安知縣黃冕,各以其兵共赴國難。次日北進豐城,二十日黎明兵臨城下,即日攻克南昌。

甯王聞訊,即欲歸援,先遣兵二萬,時遂解安慶之圍。先生以為士氣正旺,更應先發奪人,乃遣伍文定、邢珣、徐璉、戴德孺各領兵五百,分道並進,攻其不意,至二十四日取得黃家渡大捷,叛軍敗退八字腦。甯王大懼,厚賞下屬,且盡發九江、南康守城之兵增援。

二十六日,先生與甯王在鄱陽湖決一死戰。明軍以火攻,經三天激戰,一舉生擒甯王朱宸濠及世子眷屬、偽党將官數百人,擒斬三千,落水二萬餘,衣甲器械財物與浮屍橫行十餘裡。先生又乘勝分兵,追剿逃潰餘賊,複斬擒數千。

甯王之亂,歷時四十三天,而先生自誓師,至大獲全勝,前後僅十天,智略武功冠蓋三軍,尤“以萬余烏合之兵,而破強寇十萬之眾”,亦乃吾國軍事史之奇跡也!

八月廿二日,捷報未達京師,明武宗自稱“奉天征討威武大將軍鎮國公”,率萬余官兵南下“親征”。行至涿州時,捷報傳至,然武宗一意南征,甚至有嬖幸建議將甯王放回鄱陽湖,讓武宗生擒,以示威信。為免江西百姓受擾,先生將朱宸濠等押至杭州,移交太監張永。十二月,武宗至南京舉行“獻俘”鬧劇,先除去甯王桎梏,繼而鳴鼓再擒,複戴枷鎖,作凱旋狀而歸,場面滑稽荒唐。

之後,先生奉旨兼江西巡撫,盡心竭力,撫民優恤,一應戰亂善後事宜。正德十五年(1516年)九月,武宗在班師回朝時,途經清江浦不慎翻船落水受驚,終於次年三月駕崩。

世宗嘉靖帝繼位後,於六月敕旨升先生為南京兵部尚書,參贊機務,先生順道回鄉余姚省親。十二月,世宗再下詔:“王守仁封新建伯,奉天翊衛推誠宣力守正文臣,特進光祿大夫柱國,還兼兩京兵部尚書,照舊參贊機務,歲支祿米壹千石,三代並妻一體追封,給予誥卷,子孫世世承襲。”

教 崇 良 知 立 院 授 學

早在正德十三年(1514年),先生平定四省盜賊後,公餘之暇已在南贛廣為授學,門生追隨者甚眾。同年七月,特手錄古本《大學》刊刻於世,以昭示與朱熹《大學章句》“格物”補傳之區別。為正本清源計,又採錄朱子晚年“大悟舊說之非”之言論,編成《朱子晚年定論》一書,以證己說與朱子晚年自悔之說一致,以杜攻擊者悠悠之口。

是年,門人徐愛卒,所遺《傳習錄》一卷、序二篇。同年八月,門人薛侃將《傳習錄》一卷刻於贛州。九月,先生重修贛州濂溪書院居之。

正德十六年(1516年)正月,先生巡撫江西,感念“經宸濠、忠、泰之變,益信良知真足以忘患難、出生死,所謂考三王、建天地、質鬼神、俟後聖,無弗同者”,自此始揭“致良知”之說。五月,先生有歸隱之志,特集門人于白鹿洞,共明心學。

又,先生以為南宋陸九淵深得孔、孟正傳,其學術久抑而未彰,文廟尚缺配享之典,子孫未沾褒崇之澤,特令撫州府金溪縣官吏,將陸氏嫡派子孫,仿各處聖賢子孫事例,免其差役,若有俊秀子弟,具名提學道送學肄業。先生置天下非議於不顧,刊刻《象山文集》,為序以之表彰。

嘉靖元年二月(1522年),其父王華病逝,先生遵制丁父憂三年,同時在家養病。至嘉靖三年(1524年),丁憂即將滿服,門人弟子紛紛日進,於是辟建稽山書院,聚八邑彥士,親自講習以督之。時四方負笈來學之士盛況空前,每次先生臨席,環坐而聽者約三百餘人,附近古刹僧舍,皆成書生借寓之所。

嘉靖四年(1525年)正月,王夫人諸氏病逝,先生傷痛之余,自身病疾也日益加重。時朝中大員屢有上疏引薦,先生已無意仕途,刻意回避。十月,先生門人在紹興創設陽明書院,廣為傳播“知行合一”和“良知”學說。

嘉靖六年(1527年)四月,弟子鄒守益將先生文稿彙編成《陽明先生文錄》,請先生自標年月,由錢德洪分類編次,刻於廣德州(今安徽宣城),凡四冊。

九月十八日(1527年10月2日),先生奉命出征前夜,與弟子錢德洪、王畿在府邸天泉橋上論談時,特留下四句教言:“無善無惡心之體,有善有惡意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物”,乃作為陽明心學之宗旨。

鞠 躬 盡 瘁 死 而 後 已

嘉靖六年(1527年)五月,廣西田州岑猛為亂,繼而其部盧蘇、王受又聚眾叛亂,攻陷思恩,數剿無效,朝廷遂命先生兼都察院左都禦史,總制軍務,征伐平叛。先生以病重為由上疏力辭,朝廷不允。七月初七,再下諭旨,特命先生總督兩廣及江西、湖廣等處軍務,星馳思恩、田州,“一應主客官軍,從宜調遣,主副將官及三司等官,悉聽節制”。在朝廷遣使一再敦促下,無奈只得啟程前往。

先生從富春江溯流而上,過衢州、常山,一路多有題詠。入江西後,自廣信(今上饒)登舟,沿信江經貴溪、鷹潭而入鄱陽湖,於十月至南昌。故地重遊,父老軍民聞訊後,俱頂香林立,填途塞巷,至不能行。次日,先生謁孔廟,講《大學》於明倫堂,盛況空前。

至吉安,更有門生故舊三百餘,迎入螺川驛中,先生立談不倦,在臨別時囑曰:“工夫只是簡單真切,愈真切,愈簡易;愈簡易,愈真切。”

十一月二十日,抵達廣西梧州府,著手處理平叛事宜。經細密偵察,先生認為叛亂之因乃在“改土歸流”政策執行不當、地方官員輕率用兵而激發民變,故上疏力主安撫邊民、罷兵息戰政策,朝廷准其所請。

嘉靖七年(1528年)正月,先生率兵進駐南寧。盧蘇、王受二人久聞先生威名,誠惶誠恐,當知先生有安撫息戰之心時,乃遣頭目黃富等先赴軍門,表示願意接受招安。正月廿六日,盧蘇率眾四萬余人,王受率眾三萬餘人,俱至南寧府城下,分屯四營。次日,盧、王囚首自縛,攜其頭目數百人赴軍門投表乞降。先生善加撫慰,督令盧、王各歸其居,各複其業。至此,這場震動朝野、遷延數年之久、調集四省之兵、經屢次征剿勞而無效的思田之亂,先生僅在數月之中,且不折一矢,不戮一卒,而告平息。

思田之亂雖平,但斷藤峽、八寨等處(今桂平境內)尚有大量蠻夷叛軍,賊巢數十處,盤亙三百餘裡,依仗天險四處搶掠。自成化年間即已作亂,朝廷屢征未果,已成頑疾,先生決意用兵征剿,乃用“以夷制夷”方略,令盧蘇、王受立功自贖,配合官兵採取突襲制勝的戰術,僅一月餘即徹底平定,斬獲叛賊三千有餘,幾乎全盡。

為地方長治久安計,先生在平亂後又上疏朝廷,奏請增設田寧府、隆安縣等,以鞏固治安、加強統治;又在思恩、田州、南寧等處興建學校,倡行孝德,教化邊民。

同年十月,先生已病入膏肓,遍身腫毒,喘咳晝夜不息,遂上疏乞求告老還鄉、回籍養病,但朝廷留中不報。當自知病情危重,乃舉勳陽巡撫林富自代,未等批復便返身北歸,途徑南寧拜謁伏波廟,舟至增城祭拜其五世祖王綱廟祀,過訪故交大儒湛若水;再經梅嶺入江西,順贛江而下,於十一月廿五日抵南安府(今大餘縣);廿八日晚,船泊青龍鋪。

嘉靖七年十一月廿九日辰時(1529年1月9日),先生彌留之際,其弟子周積(時任南安推官)登舟請問有何遺言。先生留下“此心光明,亦複何言”八字後,遂與世長辭,享年五十八歲。諸門人設祭入殮,櫬過江西境內,沿途軍民披麻哭送,後歸葬于山陰洪溪(今紹興蘭亭)。

隆慶元年(1567年),穆宗追贈新建侯,諡“文成”。萬曆十二年(1584年),從祀於孔廟。

——時甲午菊秋,浙東後學江南聽雨軒頓首拜撰